Слепые пятна и guilty pleasure. Архитектурная фотография как способ раскрывать невидимое, а не страдать по ушедшему

С фотографом архитектуры и преподавателем Московской архитектурной школы МАРШ Юрием Пальминым рассуждаем о магии советских построек и "коллективном левиафане", нависшем над современной архитектурой в России, прикладной роли фотографии вопреки честолюбию, "подподсознательных" желаниях и — внезапно — котиках.

Юрий Пальмин заглянул в "Книжный дворик" (0+) Городского музея "Искусство Омска" с лекцией о советском модернизме (хотя и этот термин считает не вполне корректным). С 1989 года он занимается фотографией, сотрудничает с современными архитекторами и профессиональной прессой в России и за рубежом и за столько лет вполне может позволить себе сказать: "Если незачем снимать — не снимай".

В Омске, где тоже есть красноречивые примеры архитектуры периодов и расцвета, и застоя, и заката Страны Советов, не был, но готов его узнавать, отметив любопытную "фрагментарность городского текста", где нет чётких "рифм", переходов из одного в другое. Накануне этой встречи "Омск Здесь" пообщался с гостем. Далее — от первого лица.

О ВИДИМОМ НЕВИДИМОМ

Давайте начнём с того, что в России существует всего одна галерея архитектурной фотографии. Одна. И она занимает пространство размером примерно с шкаф (даже арт-резиденция, где она находится, называется "Шкаф"). Это галерея "Точка" в Петербурге, пожалуй, самая крошечная из фотографических галерей в России.

Я стою на позиции прикладной роли фотографии. Из двух подходов — "как я вижу" и "что я видел" — я всю жизнь занимался вторым. Не в смысле, что художественные критерии не применимы ни к результату, ни к процессу. А в смысле, что сама фотография несёт прикладную функцию, начиная со съёмки на паспорт и кончая рекламой девелопера. Это фиксация событий, но которая выжимает что-то, что, возможно, ты просто так не увидишь.

У фотографа главный инструмент не камера, а луч внимания, который от него исходит.

Отель "Порто Фира" в Барселоне, Испания; полевая часовня брата Клауса в Вахендорфе, Германия; жилой комплекс "Хален" в Берне, Швейцария

Можно выделить два типа, которые описываются прилагательными-омофонами: звучат одинаково, а значат совершенно разное. Один тип можно условно назвать комплиментарным от слова "комплимент" (например, новому ЖК), второй — комплементарный, что означает дополнение, когда вместе с другими данными или событиями создаётся третье целое. Он заключается в том, что вы при помощи фотографии делаете какую-то невидимую сторону архитектуры видимой. И это самое интересное, что для меня есть.

Коммуна Везле, Франция

Отвечая на вопрос, КАК снимать архитектуру, я бы сказал, что нужно общаться с её автором, читать одни и те же книжки, воспоминания, потому что нам важен творческий процесс, который привёл к проекту и превратил проект в здание. А потом стараться при помощи нехитрых фотографических инструментов (ведь фотография — самая простая техника визуального творчества) пытаться вытащить на поверхность такие вещи, которые зритель может не то что пропустить, но не придать им значения.

Фотография считается архитектурной не тогда, когда на ней изображен домик. Я знаю примеры архитектурных фотографий, на которых никаких домиков вообще нет. А когда эта фотография как некоторый прикладной инструмент включена в систему профессиональной архитектурной коммуникации или коммуникации архитектуры с миром.

Нижнее фото: подмосковный парк Веретьево, благоустроенный по проекту авторства Александра Бродского, а также Ильи Пигарева, Ирины Галкиной, Анны Наринской

ТРЕНДОВЫЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ

Если мы говорим, например, о мировой практике архитектурной фотографии, то начиная с середины XIX века до нашей дней было произведено несколько важнейших открытий, одновременно технических, потому что фотография всё-таки техническое ремесло, и эстетических, равных которым сейчас не происходит.

Сейчас мы существуем в потоке визуальных изображений, которые нам нужно очень быстро обрабатывать. Тогда у нас включается механизм, который я называю контролируемой амнезией: чтобы воспринять что-то новое через какое-то количество уже пролистанных изображений, нам надо забыть предыдущее. Это, безусловно, главная нынешняя тенденция, главное открытие. Соответственно, изображение должно вызывать быструю реакцию зрителя.

Мурманск; муниципальный жилой комплекс 1950-х Golden Lane Estate в Лондоне; арт-центр (бывшая фабрика) Friche la Belle de Mai в Марселе

Но существует и другой мир более интересных мне архитекторов, менее коммерчески успешных проектов и новых взглядов на историческую архитектуру. В нём один из важнейших мировых трендов — отказ от философии решающего момента. То есть когда мы снимаем здание в те 10 минут, когда фасад выглядит так, как он не выглядит никогда, кроме этих 10 минут. Или когда мы снимаем в так называемый "синий час", короткий отрезок времени прямо перед восходом и сразу после заката. Это не очень демократичный подход к архитектуре, поэтому сейчас есть тенденция более "пресной", менее эффектной фотографии.

Это два противоположных тренда. Один — массовый тренд на быстрое восприятие, а другой — это тренд на неэффектность.

И второй мне чрезвычайно близок, потому что внутри него можно действовать очень изощрённо и тонко, и фотография становится инструментом общения. Но это не значит, что если мы это выставим на выставке, это сработает. Второй тенденции в России практически нет по разным причинам, главная из которых — страшнейший кризис архитектуры.

Не у нас: культурный центр Гейдара Алиева в Баку, Азербайджан

ТРОЯНСКИЙ КОНЬ

Случилось тотальное господство одной единственной формы собственности и одного заказчика, девелопера, который, как правило, связан с государственным управлением, с банковской структурой. Всё делается ради того, чтобы не терять драгоценные квадратные сантиметры продающейся площади, которая скоро будет считаться искусственным интеллектом.

Это коллективный кит, левиафан, который всё подчиняет экономической выгоде, архитектура вытесняется на тонкий слой фасада, который, вообще-то говоря, в архитектуре дело последнее.

Остаётся очень небольшой сектор, в котором архитектура может существовать в России. Если сопоставлять наше время с историей мировой архитектуры, то становится довольно печально, что единственный архитектор, который заметен на мировой профессиональной сцене, это Александр Бродский. Больше никого не знают. В странах, где существует многообразие форм собственности, где есть кооперативное жилье или где есть настоящее социальное жилье, которым тоже занимаются архитекторы, такая проблема тоже существует, но её острота сглаживается этим многообразием форм собственности.

Автобусные остановки в Цвинге и Крумбахе, Австрия. Что-то отдалённо похожее можно найти в… Калачинске, Омская область

Пройдёт время, и интерес к девелоперской архитектуре, безусловно, будет, её можно будет переоценить. Если говорить о Москве, то, например, период "лужковской архитектуры" (постройки 1990-2010-х годов, когда мэром являлся Юрий Лужков, — прим. ред.), который нами воспринимался как ужас и, на мой взгляд, очень неудачно назван капромом (капиталистический романтизм, — прим. ред.), критически может быть оценён из нашего времени. Но я думаю, что, как и в случае с анализом "лужковской архитектуры", который не продвинулся за рамки нескольких текстов, ничего особенного в "наследии" девелоперов не отыщется.

Другое дело, если говорить о типовой застройке 1950-1970-х годов, где всё очень интересно не с точки зрения эстетической или историко-архитектурной, а исходя из того, что это феномен политико-экономический, и потому он представляет интерес для широкого круга исследователей. В 1976 году в Рочестере (США) была одна из важнейших для истории фотографий выставок "Новая топография: фотографии антропогенного ландшафта" (когда в период активного развития региона природное застраивалось человеком, — прим. ред.). Типовую застройку в СССР мы тоже можем воспринимать как антропогенный ландшафт, у которого нет авторства. Или воспринимать те же панельки как результат международного сотрудничества, встраивания Советского Союза периода оттепели в международную экономическую систему.

ВДНХ, Москва

ВНЕЗАПНОЕ СЕВЕРНОЕ ЧЕРТАНОВО

Для меня всё это связано с одним событием в 2000 году. На тот момент я как архитектурный фотограф уже довольно много ездил по миру, видел разную архитектуру, и неожиданно для меня стало видимым слепое пятно, которое было, как называется сейчас, советским модернизмом: начиная с типовых 5-9-этажек и заканчивая такими даже авторскими работами, как Северное Чертаново, которых я как бы не замечал, не хотел видеть, смотрел сквозь них, как сквозь рекламные щиты.

Я практически всю жизнь прожил в этих типовых домах. И тут вдруг, прогуливаясь по Северному Чертанову, я был как громом поражён тем, что эта архитектура, несмотря на то что она построена значительно позже, чем аналоги, вполне себе роднится с той интересной архитектурой послевоенного модернизма, которую я видел в той же Германии.

И я начал снимать. Тут подвернулась оказия: художник, архитектор Юрий Аввакумов начал серию выставок под названием "24": по 24 фотографии снимающих архитекторов или фотографов, которые снимают архитектуру. Оказалось, я попал в тренд, в тот самый момент, когда в профессиональной среде возник интерес к архитектуре этого периода.

Сам термин "советский модернизм" ввёл в оборот Феликс Новиков, автор, в частности, замечательного Московского дворца пионеров. Естественно, что никто и никогда в те времена не называл это модернизмом, само слово не очень-то приветствовалось. Можем ли мы вообще в XXI веке серьёзно упоминать "стиль". Он нужен только искусствоведам — чтобы разложить объекты по полочкам, и риэлторам — чтобы вам продать "пятиэтажный сталинский особняк с видом на Патриаршие пруды". В названиях такое количество путаницы, даже в неуклюжем термине "советский модернизм". Поэтому я предпочитаю говорить об архитектуре 60-70-х годов.

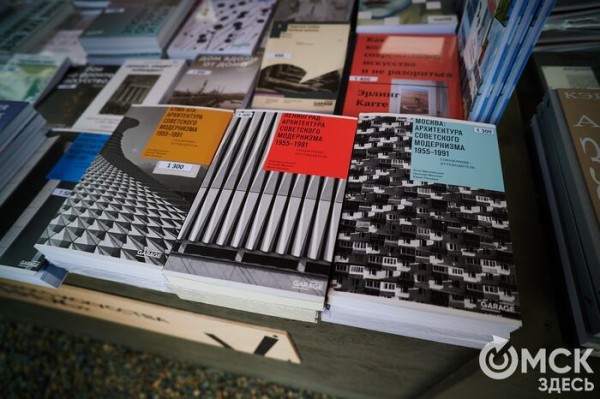

Сейчас мы доделываем книгу о Ереване, которая должна выйти в этом году (в серии издательской программы Музея современного искусства "Гараж" об архитектуре советского модернизма 1955-1991 годов также есть Алма-Ата, Москва, Ленинград, Ташкент, — прим. ред.). Мне кажется, что мы сказали что-то такое важное в этих книжках, а дальше нужно, чтобы другие голоса прозвучали. Книгу про Ташкент снимала моя близкая подруга, коллега и выпускница Ольга Алексеенко, и очень важно, что она сняла по-другому. Это дико здорово.

А я по какой-нибудь другой дорожке пойду. Может, назад, в сторону авангарда, хотя даже в 60 лет боязно к этому подступаться. Будет, надеюсь, работа про Константина Мельникова (классик русского архитектурного авангарда, — прим. ред.) и большее вовлечение в область теории и преподавания.

СТРАДАТЬ ЛИ ПО УШЕДШЕМУ

Это сверхсложный вопрос, и на него нет ответа. У фотографа есть некоторое подсознательное, даже подподсознательное желание, чтобы того, что ты снял, потом не стало. Тогда фотография будет иметь несколько большую ценность.

Я не хочу сказать, что я варвар и разрушитель, и понятно, что существует наследие, которое всегда должно оставаться наследием (это относится и к конкретным зданиям, и к городской ткани, и к типологиям, которые должны оставаться). А есть что-то, что должно уходить. Посмотрим, допустим, на Нью-Йорк, который развивается очень динамично, при этом ткань города не нарушается.

Хайлайн в Нью-Йорке, США

При преобразовании, то есть при сносе старого и постройке нового, прежде всего надо учиться у старого, а это значит, его документировать, понимать, разбирать в деталях. А реновация и покрывание зданий 70-80-х годов новыми фасадами из керамогранита, на мой взгляд, ведут к деградации городской среды и образа города.

Я всегда на стороне защитников. С другой стороны, я понимаю, что эта позиция не всегда полностью логически и экономически оправдана.

Есть примеры, когда [деконструктивистские] практики, "вторжение" в городскую среду работает: пирамида Бэйя Юймина в Лувре, австрийский архитектор Герман Чех и его зимнее остекление оперы в Вене (съёмное остекление между колоннами второго яруса здания, выстроенного в XIX веке в неоренессансе, — прим. ред.). Это одно из важнейших зданий, икон, которое каждый день преобразуется. Мне это напоминает остекление балконов в наших замечательных панельных домах. Но в случае с оперой это красиво, точно, и главное, за этим стоит размышление, анализ и выученные уроки. Надо взаимодействовать, как мне кажется, с архитектурой прошлого, и тогда всё будет хорошо.

Коммуна Салеми, Италия; Магнитогорск и павильон музея современного искусства "Гараж" в парке Горького

ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ВОСПИТАТЬ ВКУС

Материалы не виноваты. Одна из самых интересных, на мой взгляд, тенденций в европейской архитектуре — это новая французская архитектура, которая представлена работами учеников замечательного французского бюро Lacaton & Vassal. Это архитектура ограниченных и низких бюджетов. Они применяют профлист, сетку-рабицу, но очень точно их чувствуют. Любой материал можно чувствовать. Правда, сайдинг, наверное, всё же виноват. Для меня он пока находится по ТУ сторону добра и зла.

В Казани, Магнитогорске и где-то, где может быть атмосферно

Хотя кто знает. Во всяком случае студенческие проекты такие есть. У нас в МАРШе были брифы, когда преподаватели предлагали студентам отправиться на строительный рынок изучать ассортимент и выбирать бюджетное. Такие материалы сложнее, чем традиционное дерево, красивый бетон, потому что надо работать сразу в нескольких языковых парадигмах.

Нужно, одновременно думая о физике и устойчивости, говорить о некотором метафорическом и ироническом способе использования.

Само введение дизайн-кода — это практика, в общем-то, насилия. Принуждение к прекрасному, но всё же насилие. Есть швейцарская практика, когда вопросы любого строительства — и частного, и муниципального — выше определённого бюджета или при заметной видимости объекта в городской среде решаются на референдумах. Архитектор аргументированно "агитирует" за проект, использует прессу, собрания, связи с общественностью. Сообщество заинтересовано в том, что существует некоторый микроуровень. А дизайн-код, получивший таким образом одобрение, становится рабочим инструментом, а не спущенным сверху.

P.S. АРХИТЕКТУРНОЕ GUILTY PLEASURE

Везде снимаю котов. Даже выставка была из фотографий по всему миру. Шучу, что пришёл в фотографию как фотолюбитель (учился на филфаке МГУ им. Ломоносова, бросил в 1988-м, так как в сложившихся экономических условиях перестал видеть для себя карьеру лингвиста и стал ассистировать отцу — фотографу, исследователю русского авангарда Игорю Пальмину, — прим. ред.), а закончил как котолюбитель.

1 / 13 • Юрий Пальмин. Экспозиция "Котофот"

Фото: Юрий Пальмин / предоставлены для публикации;

Илья Петров / "Омск Здесь"

Комментарии закрыты.