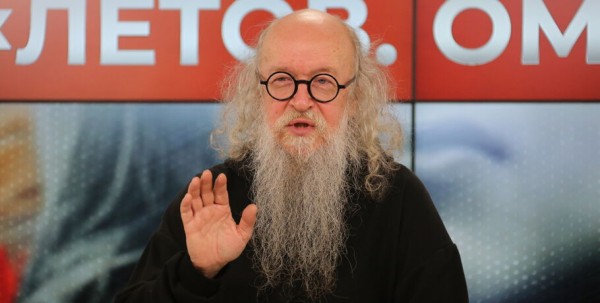

«Пусть публике не очень интересно, но зато это моё, настоящее». Сергей Летов о театре и немом кино

Как Сергей Летов нашёл в театре свою любовь, почему музыканту всегда нужно находиться в напряжении и ранит ли его тот факт, что в театре музыкант не главный. Об этом всём музыкант рассказал нам в интервью.

Многие знают Сергея Летова как саксофониста, композитора и старшего брата лидера рок-группы "Гражданская оборона" Егора Летова. Но оказывается, уже долгие годы Сергей Летов верно служит театральному искусству — пишет музыку для спектаклей и играет на сцене.

Музыкант приехал в Омск, чтобы проанонсировать совместный с музыкантом Николаем Бичаном концерт "Электро-джазовая оборона в Омске" (12+), где будут переосмыслены песни Егора Летова. Кроме этого, вместе с театральным продюсером Натальей Швирст 1 сентября они опубликуют список книг, которые читал младший Летов.

В интервью "Омск Здесь" Сергей Летов рассказал, как стал неотъемлемой частью московских театров, почему именно на театральной сцене он может играть настоящую музыку и чем его привлекает немое кино.

— Сергей Фёдорович, что театральное искусство значит лично для вас? Помните ли вы момент, когда впервые познакомились с театром?

— В детстве я не был завсегдатаем театра, но он много значит и в моей личной жизни, и в профессиональной. В Москве ещё будучи студентом я впервые пошёл в театр по лишнему билетику. Тогда приехал греческий национальный театр, показывали трагедию "Эдип в Колоне" Софокла. Этот лишний билетик оказался у моей будущей жены. Так мы познакомились, и я очень рано женился. А дальше начались первые опыты совместного музицирования с братом в Театральной студии при Московском авиационном институте. Там ставили пантомиму с элементами современного балета и восточных единоборств. Это было самое начало 80-х годов, тогда я ещё не выступал публично.

— С каких театров начался ваш творческий путь?

— Поначалу я вообще работал инженером в институте авиационных материалов. И моим первым местом работы, когда я оттуда ушёл, был Театр импровизации Союза театральных деятелей. Потом я работал в Школе драматического искусства театра Анатолия Васильева, дальше — в итальянском центре экспериментального театра в Риме, с которым объездил 37 городов Италии. Я играл там на бас-кларнете и на саксофоне.

— Какая постановка, при вашем участии, возглавляет список самых значимых для вас?

— Самая, наверное, успешная работа в театре для меня — это спектакль Юрия Любимова "Марат и маркиз де Сад" (16+) театра на Таганке. Маркиза де Сада тогда играл Валерий Сергеевич Золотухин. Ирина Линд — Шарлотту Корде. Я написал музыку к этому спектаклю в 1998 году. И играл его до 2017 года, то есть 19 лет. С этим спектаклем мы дважды побывали в Японии, в Южной Корее, в Гонконге, в США, во Франции, Венгрии. Ездили на Авиньонский фестиваль.

Сейчас я одновременно выступаю в четырёх театрах. И самым любимым проектом на данный момент, в котором я участвую, является спектакль "Портрет Дориана Грея" (16+) в Театре Гоголя. Его поставил Константин Мишин, режиссёр, который когда-то был моим учеником в Школе драматического искусства и играл со мной в спектакле "Стая" в 1999-2000 году. С ним мы побывали в Италии, Франции, Германии. Первоначально "Портрет Дориана Грея" ставился на малой сцене, где я играл вживую, а теперь его перенесли на большую сцену, и мне прицепили микрофон, что усложняет мою задачу. Кстати, ни один режиссёр, в каком бы театре я ни работал, не мог заставить меня говорить. А Константину это удалось. Я, импровизируя, пытаюсь произвести инвентаризацию духовных понятий, которые употреблены спектакле "Портрет Дориана Грея". Я выхожу в одежде технического сотрудника, у меня есть папочка, где я галочки ставлю, всё ли на месте, а потом нахожу музыкальный инструмент, и начинается спектакль.

— На каких музыкальных инструментах вы играете в постановках?

— Кстати, в спектакле "Портрет Дориана Грея" я играю на бас-кларнете и саксофоне, которому сто с лишним лет. А ещё на электронном духовом синтезаторе я создаю звуки колоколов, австралийского диджериду (духовой инструмент аборигенов Австралии — прим.ред.), органа, чтобы создать мистериальную обстановку. Есть спектакль в театре Et Cetera Калягина, где я играю только на электронном инструменте. А в маленьком частном театре "Театральный особнякъ" я задействован в двух спектаклях. Это читка "Маяковский" (12+) и спектакль "19 Айболит 42" (12+) по военной поэме-сказке Корнея Чуковского "Одолеем Бармалея!". В обоих спектаклях я играю и на "живых" инструментах, и на духовом синтезаторе Roland Aerophone AE-10.

Я стараюсь привносить в современный театр как можно больше электронных инструментов. Ведь такой инструмент, как саксофон, его частотная характеристика, иногда мешает воспринять дикцию актёра. А электронные инструменты находятся больше в миксе и не мешают человеческому голосу. Когда я играю в "Театральном особняке", мне приходится идти на ухищрение: я кладу поролон в раструб саксофона и маленький поролоновый ёршик вставляю в мундштук и эску саксофона, чтобы внутри не образовывалась звуковая резонирующая волна или чтобы её максимально приглушить. Саксофон при этом не очень хорошо звучит, зато актёр может играть, не надрывая голос.

— Как вы настраиваетесь на работу? Есть ли у вас какой-то специальный ритуал, который нужно выполнить, чтобы начать писать музыку?

— Мне интересно, когда задачи сложные и разные. И трудность как раз состоит в том, что решение режиссёра спектакля и видение музыканта очень часто не совпадают. И мне приходится подчиняться. Иногда режиссёр придумывает действие на сцене максимально неудобным для музыканта, который играет вживую. Например, мне нужно успеть сделать пять-шесть процедур одновременно без паузы, пока идёт затемнение. А я всё время что-то одно забываю: то подсветку у себя выключить, то внутренний динамик. Для меня успешность спектакля состоит в том, насколько я максимально точно выполнил своё техническое задание. Представьте, вы играете в спектакле 19 лет каждый месяц. И необходимо, чтобы спектакль был технически достаточно сложным, чтобы внимание не рассеялось. Чтобы ты не начал на автомате что-то делать, а потом пропускать реплики. Музыкант должен держаться на сцене в напряжении, иначе он начнёт зевать в темноте.

— Музыканты в театре как правило занимают второстепенную роль. Тяжело ли вам, как творческому человеку, перебарывать в себе желание всё же быть в центре внимания?

— Конечно, мне бы хотелось, как в Западной Европе. Быть чисто фри-джазовым музыкантом, путешествовать по клубам, в которые приходят именно ценители фри-джаза и сами играют на музыкальных инструментах. Но у нас нет ни таких клубов, ни такой публики, которая может позволить себе ходить на такие вечера. А жить-то как-то надо. А в театры публика приходит не только для того, чтобы музыканта послушать, а ради спектакля. Да, сидит на сцене какой-то музыкант, который что-то играет. На поклоне я стою, как правило, с краю. В центр несут цветы исполнителям главных ролей, красивым девушкам или пожилым актрисам. Да, ты тоже присутствовал на этой сцене, играл для зрителя 10, 20, 30 лет, но ты не главный, как и осветители, звукорежиссёры, монтировщики сцены. Психологически это нелегко, но и к этому человек привыкает.

— Получается, что театр не даёт вам раскрыться как музыканту?

— Парадокс состоит в том, что для того, чтобы выступать соло с концертами в нашей стране, нужно играть облегчённую музыку, понятную неподготовленному слушателю. А для спектакля я могу делать что-то совершенно радикальное, если мне режиссёр этого не запретит. Поэтому в театре я иногда играю ту настоящую, свою музыку, которую на концерте я себе позволить не могу. Если меня приглашает играть какая-нибудь рок-группа или бард, которому нужно аккомпанировать, то от меня требуются вполне простые вещи. А в театре я могу исполнять то, что сам придумал, сам реализовал. Пусть это публике не очень интересно, но зато это моё, настоящее. Мне нравится, и я испытываю от этого самое большое эстетическое удовлетворение. Правда, к сожалению, играю эту музыку для той публики, которой это, может быть, не очень нужно. Вот такой парадокс.

— Я знаю, что вы также имеете опыт в написании музыки к немому кино. Удивительно, что оно до сих пор существует. Какую роль музыка играет в этом жанре? Чем лично вас заинтересовало немое кино?

— Про сопровождение немого кино я впервые услышал где-то в 90-х годах. Это делали, кажется, художник Сергей Шутов и Тимур Новиков. Они тогда переозвучивали фильм, у которого была звуковая дорожка, это был приключенческий фильм "Тайна двух океанов" (6+). А мне работу с музыкальным сопровождением немого кино стал давать Гёте-институт в Москве. Это было в середине 90-х, было столетие "Прибытия поезда" братьев Люмьер. Оказывается, что в Германии братья Складановские сконструировали свой киноаппарат за шесть месяцев до братьев Люмьер. И посольство Германии сделало к этой дате программу, посвящённую не первому кино, а первому немецкому кино. У них были протофильмы — пять сценок до минуты каждая. И я сделал мультимедийную программу с танцовщиками, с видеопроекциями, с какой-то примитивной компьютерной графикой. Дальше Гёте-институт стал давать мне разные заказы на тему фильмов Мурнау, потом я озвучил первый русский полный метр "Оборона Севастополя" (12+). Его, кстати, показывают иногда в моей озвучке по федеральному каналу "Культура". На данный момент я сопровождаю около 70 картин.

Фото: Международный мультимедиа центр "Евразия сегодня"

Комментарии закрыты.